Raisons du niveau actuel du coût et prix de l’électricité

L’influence des accords de l’Union Européenne sur l’électricité française

En 1996, le parlement européen adopte la directive 96/92/CE concernant les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité. Pour créer un marché intérieur concurrentiel et compétitif selon ses critères, elle demande aux pays membres de l’UE de permettre une concurrence entre plusieurs fournisseurs d’électricité. Or en France, l’énergie relève alors d’un monopole public : EDF.

Dès 2000, avec la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, la France entame l’ouverture de son marché électrique à la concurrence, pour entrer en concordance avec les conditions du marché européen de l’électricité. Cela ne concerne alors que les industriels, à partir d’une certaine consommation électrique.

Cette décision du gouvernement était approuvée par les clients industriels, qui espéraient voir la concurrence amener une baisse des prix, et par la commission européenne, qui reprochait à la France son protectionnisme alors que des directives européennes sur l’électricité existaient déjà.

Les conditions s’élargissent progressivement jusqu’en 2007, où l’application de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie étend le libre choix du fournisseur à tous les particuliers. Mais les nouveaux fournisseurs peinaient à se faire une place face aux avantages historiques d’EDF.

Arrive alors la loi NOME (Nouvelle Organisation du Marché de l’Électricité), votée par l’Assemblée nationale le 7 décembre 2010. Elle permet aux fournisseurs privés de concurrencer EDF en accédant à une part de son énergie nucléaire, dont l’accès exclusif est alors jugé comme un avantage déloyal sur le coût et prix de l’électricité.

Ainsi la France se soumet aux conditions du marché européen, avec une loi française initiée pour répondre aux directives de l’union Européenne sur le marché intérieur de l’énergie.

Mise en place en 2011, l’ARENH (Accès Régulé à l’Électricité Nucléaire Historique) est un dispositif instauré par la loi NOME. Elle contraint EDF à vendre un quart de sa production à ses concurrents pour 42€/MWh, donc à perte (1).

Ces derniers la revendent aux consommateurs au prix courant (dépendant du marché européen), ou directement à EDF en conservant la marge. La loi NOME prévoit l’application de l’ARENH jusqu’au 31 décembre 2025.

La France fait toujours partie du marché européen de l’électricité. Les cours y sont dépendants du prix du gaz : en effet, le marché européen est annexé à la source d’électricité la plus coûteuse, qui est de nos jours le gaz.

Cela implique que le cours de l’électricité dans chaque pays ne dépend plus de son coût de production propre, mais du prix de l’électricité fixé par le marché européen, alors même que chacun mène une politique énergétique différente.

Décorrélation entre le coût de production et le prix à la consommation de l’électricité

Le coût moyen de la production électrique en France, selon l’approche économique de la Cour des Comptes (2), était de 64,8€/MWh en 2019.

Cette approche détermine un coût annuel moyen des investissements sur la durée de vie de l’actif de production.

Le coût de l’électricité est à comparer à son prix, fixé par le marché européen de l’électricité. Pour rappel, ce dernier varie en fonction de la méthode de production électrique disponible la plus coûteuse. Ces dernières années il s’agit des centrales à gaz.

En janvier 2020, le prix du gaz était de 11€/MWh. En décembre 2021 il était de 115€/MWh. (3)

C’est le début de l’explosion du prix du gaz. Elle survient en même temps que la relance post-crise sanitaire, car la demande mondiale réaugmentait.

De plus, en 2021 les éoliennes ont été moins productives par manque de vent en Europe. Ce manque a été comblé par l’utilisation d’autres énergies, le plus souvent fossiles.

Le prix SPOT moyen de l’électricité en 2022 était de 275,9€/MWh. (4)

Le prix SPOT correspond au prix d’un achat à court terme, ce qui dans le cas de l’électricité correspond à son achat en temps réel.

Or l’approvisionnement de l’Europe en gaz a été fortement réduit depuis le sabotage des gazoducs Nord Stream. Le continent a donc connu à la fois une baisse de l’offre et une montée de la demande en gaz, faisant grimper son cours.

Au travers du marché européen, cela s’est répercuté sur le prix de l’électricité dans toute l’Europe dont la France, bien que le gaz n’y représente que 9% du parc électrique installé en 2022 (5).

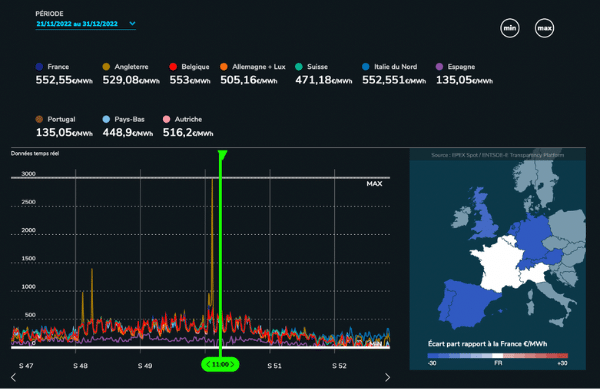

Pendant l’hiver 2022, le cours de l’électricité a fortement augmenté en Europe.

En simultané, la France a été contrainte d’importer de l’électricité à cause d’un manque de production.

La combinaison de ces situations a été particulièrement défavorable à la France, qui s’est retrouvée, au pire moment, privée de l’avantage compétitif de ses centrales. Le pays a subi un fort prix de l’électricité pour survenir à ses besoins.

Pour rappel, le prix SPOT moyen de l’électricité en 2022 était de 275,9€/MWh (2). Le pic atteint par le prix de gros était de 1000€/MWh en 2022, soit environ 12 fois plus que les années précédentes : le prix de gros de l’électricité en France en 2021 était d’environ 85€/MWh. (6)

Le 25 septembre 2023 à 12h00, le prix de l’électricité en France était retourné à 83,76€/MWh. (7)

Divergences de politiques énergétiques entre les pays de l’Union Européenne

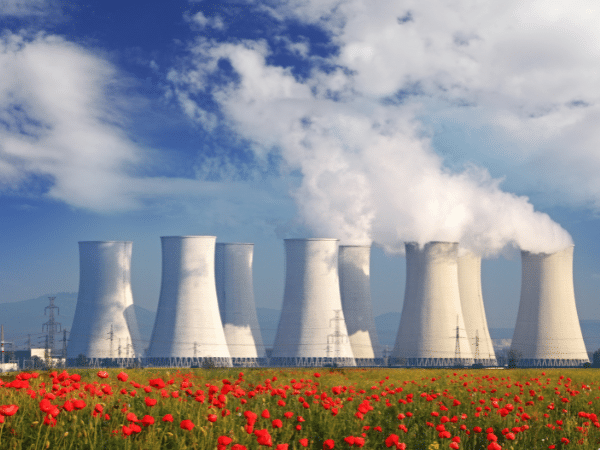

La France et l’Allemagne ont historiquement choisi des modèles différents pour leurs productions électriques. La première s’est concentrée sur l’énergie nucléaire, tandis que la seconde souhaite opérer une transition vers un mix entièrement renouvelable.

En fermant ses propres centrales nucléaires, l’Allemagne se voit contrainte de maintenir une large part d’énergies fossiles (charbon et gaz), indispensables pour compenser la nature intermittente du solaire et de l’éolien.

Cela amène une opposition sur le sujet au niveau européen, car l’Europe peut être utilisée pour soutenir un modèle plus qu’un autre, en fonction des conditions de financement.

D’une part, un pays maîtrisant mieux le modèle mis en avant bénéficierait alors de plus d’aides européennes (ex : subventions dédiées au développement des énergies renouvelables), bénéfiques pour le coût et prix de son électricité.

D’autre part, il augmenterait son influence en prenant le pas sur la commercialisation de la filière (ex : expertise dans la construction de centrales nucléaires, d’éoliennes ou contrôle des approvisionnements).

Un exemple actuel de cette opposition est l’hydrogène vert, considéré comme important pour la transition énergétique de l’Europe. En effet, l’hydrogène est un combustible qui peut servir à stocker de l’énergie lorsqu’il est généré, notamment par l’électrolyse de l’eau.

L’hydrogène désigné vert est simplement celui qui est généré par des moyens de production électriques reconnus comme verts. Les représentants français ont travaillé à faire intégrer l’énergie nucléaire à la nomenclature des énergies vertes, tandis que les représentants allemands s’y opposaient, pour limiter cette appellation aux énergies renouvelables, notamment solaire et éolienne.

Finalement, les réacteurs nucléaires français, y compris les plus anciens, ont été admis par l’UE comme un secteur industriel vert, incontournable dans l’objectif d’atteindre le Net Zéro d’émissions de gaz à effet de serre (8).

Les mesures de l’État pour traiter les problèmes de l’électricité en France

Pour établir le projet que portera la France en matière de production électrique, en 2023 des négociations ont été menées au niveau européen et un nouvel accord a été passé entre l’État et EDF.

Les réformes du marché européen de l’électricité

Les États européens ont décidé de promouvoir les énergies décarbonées et de protéger des variations de prix les consommateurs particuliers et industriels.

En octobre 2023, l’un des accords concerne les CFD : les « contrats pour la différence ». Le principe est de permettre aux États de fixer un prix minimum garantit avec les fournisseurs d’énergie décarbonée, en échange de prélèvement en cas de dépassement d’un plafond.

Après des négociations au parlement européen, la France a obtenu l’intégration de ses centrales nucléaires actuelles aux énergies éligibles.

Un nouvel accord passé entre l’État et EDF

Le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique s’est exprimé sur le sujet dans une déclaration, le 10 novembre 2023.

Parmi les mesures citées, l’une d’elles garantira à EDF de vendre toute l’énergie produite par le nucléaire à un prix de l’électricité fixe de 70€/MWh, en rappelant que l’ARENH ne sera plus en vigueur dès 2026. En échange, l’État captera une part des surplus de bénéfices en cas de dépassement des prix, sur le principe des CFD.

L’objectif est de favoriser les filières françaises, point clef de la souveraineté énergétique du pays, tout en permettant aux consommateurs de disposer d’une électricité à prix stable, déconnectée du prix du gaz, sans la nécessité d’un bouclier tarifaire.

Des critiques ont été émises de la part du Comité de liaison des entreprises consommatrices d’électricité, entre autres, qui doutent de l’efficacité de l’accord à protéger les consommateurs d’une hausse des prix.

Les entreprises réclament un prix de l’électricité stable, prévisible, et proche des coûts de production (9).

Perspectives de la France pour 2024

Le bouclier tarifaire suit une fin progressive qui s’achèvera en février 2025. Cela impactera le prix de l’électricité en France.

A partir de ce premier février 2024, la TICFE (Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d’Électricité) sera montée à 21€/MWh (10).

Auparavant fixée à 32€/MWh, cette taxe avait été baissée à 1€/MWh dès février 2022, avec la mise en œuvre du bouclier tarifaire.

Cela correspond à une hausse de facture d’électricité d’environ 10% en février 2024.

2024 sera aussi marqué par de grands projets menés par EDF : raccorder l’EPR de Flamanville au réseau, assurer les travaux sur de six nouveaux EPR et mener à bien le « Grand carénage » qui vise à rallonger la vie des réacteurs actuels.

Des choix politiques différents sont possibles

Sur le site du RTE, l’historique du cours de l’électricité dans plusieurs pays européens, par heure, est visible. On peut y visualiser les variations des cinq dernières semaines de 2022, quand la hausse du prix du gaz a fortement impacté le marché européen.

On observe que l’Espagne et le Portugal ont maintenu un faible cours de l’électricité, bien en deçà du reste de l’Europe, sur toute la période.

Ils ont pu plafonner le prix du gaz et par conséquent le coût et prix de l’électricité, tout en restant membre du marché européen. Cette possibilité leur a été accordé par l’UE et a été mise en vigueur le 15 juin 2022. Elle était prévue pour une durée d’un an, mais n’a finalement pris fin qu’après décembre 2023.

Constat et conclusion

Sauf en choisissant de sortir des accords pénalisants, l’État français ne peut pas fixer les tarifs de l’électricité qu’elle produit par rapport à son coût de production. Ceci a pour conséquence la soumissions de mauvaises conditions à EDF, seule entreprise responsable de la filière nucléaire française et ancien monopole public.

Cette situation touche aussi les consommateurs, qui subissent de fortes variations du coût et surtout du prix de l’électricité, gommant les avantages comparatifs de la France et mettant en difficulté le fournisseur historique au profit d’entreprises financières privées.

Les difficultés rencontrées par le parc électrique français sont les conséquences des stratégies et compromis engagés par des gouvernements successifs. C’est donc au niveau politique que leur résolution doit être initiée. Chaque pays doit normalement chercher à faire valoir avant tout le modèle qui va dans le sens de ses intérêts : ceux de sa population.

Sources

Auteur

Pierre avec une contribution d’Adrianne et d’Elisabeth