Les énergies renouvelables, par définition, sont des énergies dont la source se renouvelle plus rapidement que l’on ne peut l’exploiter. Sur ce principe, elles peuvent être considérées inépuisables.

En règle générale, les énergies renouvelables ont de grands avantages partagés : une fois construites, elles génèrent de faibles émissions de gaz à effet de serre par kWh et elles exploitent des ressources inépuisables à l’échelle humaine.

En France, la première énergie renouvelables est l’hydraulique. L’éolien et le solaire la suivent mais sont toutes deux intermittentes ce qui les désavantage. La dernière énergie renouvelable est la biomasse (non décarbonée).

Les limites de l’énergie éolienne

Bien que les éoliennes réunissent bien des avantages elles amènent aussi des contraintes. Le recyclage des éoliennes est aussi un défi de plus en plus mis en avant.

Le problème de l’intermittence

Une énergie intermittente est une énergie qu’on ne peut pas piloter, c’est-à-dire qu’il ne suffit pas de démarrer une machine pour entrer en production. Il faut que des conditions environnementales favorables soient réunies.

Il est donc nécessaire de compenser les périodes de faible productivité avec d’autres sources d’énergie. On ne peut donc pas limiter un parc électrique à des éoliennes.

Les périodes de forte production peuvent ne pas coïncider avec les périodes de forte consommation (ex : en soirée d’hiver). Il faut donc installer des énergies de compensation : une connexion à un réseau électrique, un compensateur asynchrone ou une batterie pour avoir accès à une production électrique stable.

Ces énergies de compensation doivent être pilotables rapidement, pour pourvoir suivre en direct les variations de la productivité des éoliennes et de la demande. Pour ce critère, les centrales fossiles sont efficaces, en plus d’être faciles à installer et peu limitées par les contraintes géographiques, au prix d’être les plus polluantes.

L’énergie nucléaire ou l’énergie hydraulique sont aussi de bonnes bases pilotables, mais sont plus contraignantes à installer.

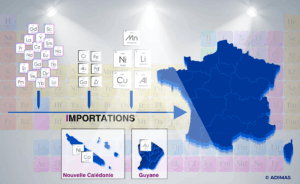

Les matériaux de construction des éoliennes ne sont pas renouvelables

Les matériaux de construction des infrastructures dédiées aux éoliennes, leur extraction et l’occupation des sols consomment des ressources finies, non-renouvelables. Le recyclage des éoliennes ne solutionne pas tous ces inconvénients.

Développer le réseau électrique implique aussi de consommer davantage de métaux, en particulier du cuivre.

Ces matériaux indispensables ne sont pas renouvelables et plusieurs sont considérés stratégiques et critiques, selon la commission européenne. On y compte (1) :

- Le Bore

- Le Cobalt

- Le Cuivre

- Le Manganese

- Le Nickel

- Les terres rares

D’après un rapport commandé par la commission européenne, la demande en matériaux pour les technologies des éoliennes et des panneaux solaires sera quasiment multipliée par 10 de 2018 à 2050. (2)

Le recyclage des éoliennes est un levier incontournable pour améliorer la fin de vie des infrastructures, mais surtout pour assurer une production de matières premières.

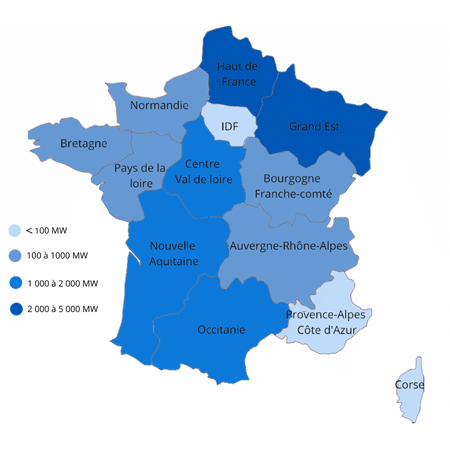

Le parc des éoliennes en FRANCE

Les éoliennes transforment l’énergie cinétique du vent en énergie électrique, par le biais d’un alternateur. Grâce aux pâles, le vent met en rotation un électro-aimant logé dans la turbine, ce qui crée un courant électrique.

Une éolienne a une puissance d’entre 1 et 3 MW.

En France en 2023, plus de 8000 éoliennes terrestres sont installées, pour un total de 22,7GW terrestre et moins d’1GW en mer. Elles ont fourni 10,27% de l’électricité produite cette même année (3).

Le facteur d’émission de l’énergie éolienne est de 10gCO2eq/kWh, pour les éoliennes terrestres. La majorité de ces émissions provient de la construction et de l’installation.

Nous pouvons également rajouter pour les Dom-Com :

- Saint-Pierre-et-Miquelon avec 10 éoliennes

- La Nouvelle Calédonie avec 153 éoliennes

- La Martinique avec 15 éoliennes

- La Réunion avec 60 éoliennes

- La Guadeloupe avec 163 éoliennes

Pour 2035, le scénario d’extension de l’énergie éolienne en France prévoit l’installation de 45GW d’éoliennes terrestres et 18GW d’éoliennes en mer (5). Ces dernières se voient attribuer un rôle majeur : grâce au facteur de charge plus élevé des éoliennes en mer, on prévoit que leur production électrique ait quasiment rattrapé celle des éoliennes terrestres d’ici 2035.

Terrestre ou en mer, le recyclage des éoliennes concerne tous les modèles, puisqu’elles sont faites des mêmes matériaux.

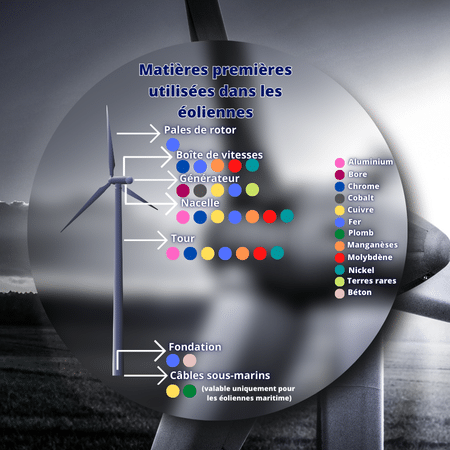

Matériaux contenus dans les éoliennes

Les éoliennes sont des constructions complexes à la taille considérable. La taille varie en fonction des modèles. Plus elles sont grandes et plus elles ont de capacité de production, car plus de surface pour capter le vent. En contrepartie, elles nécessitent davantage de matériaux de construction.

Les fondations contiennent environ 1000 tonnes de béton et 40 tonnes d’acier par éolienne.

Le mât et la nacelle contiennent environ 400 tonnes d’acier, et cette dernière contient aussi environ 60 tonnes de cuivre et de nombreux autres métaux.

Pour construire la turbine et les systèmes électriques, de nombreux métaux sont employés, dont des métaux rares et/ou critiques : Cuivre, chromium, manganese, nickel, etc.

D’autres matériaux sont utilisés en quantités moindres, notamment dans la nacelle où se trouvent les composant les plus complexes.

Les pâles sont constituées d’un matériau composite de résines, fibre de verre et fibre de carbone. Elles pèsent chacune un peu plus de 6 tonnes.

Une éolienne terrestre moyenne a une puissance maximale entre 1,8MW et 3MW.

Elle a un mât de 80 à 100 mètres de haut et à des pales de 40 à 55 mètres de long, pour une hauteur totale comprise entre 120 et 155 mètres (6).

Les éoliennes en mer sont généralement plus grandes que les terrestres.

Il n’y a pas de grand constructeur éolien uniquement français. Des entreprises allemandes et danoises se partagent le marché de la construction et de l’installation des éoliennes et emploient des sous-traitants français, par exemple pour la production de nacelles et pâles.

Situation du recyclage des éoliennes en France

La durée de vie des éoliennes est de 15 à 25 ans.

L’installation d’éoliennes en France a commencé en 1991. La première éolienne alors installée a été démontée en 2019.

C’est l’exploitant du parc éolien qui est responsable du démantèlement et du recyclage des éoliennes. Le démantèlement des infrastructures est une obligation légale (7). Depuis le 1er juillet 2022, au minimum 85 % de la masse totale des éoliennes démantelées, fondations incluses, doivent être réutilisés ou recyclés (8). Pour le rotor en particulier, un minimum de 35% de la masse est imposée, avec une augmentation progressive prévue d’année en année.

Le rythme de démantèlement prévu est d’environ 300 éoliennes par an, ce qui représente environ 300 000 tonnes de béton, 135 000 tonnes d’acier, 18 000 tonnes de cuivre et 10 000 tonnes de matériaux composites (6), potentiellement récupérables par le recyclage des éoliennes.

Plus de 90% du poids d’une éolienne est constitué de matériaux aujourd’hui recyclables. Mais celui de certains matériaux, comme les terres rares (dans les aimants selon le modèle) ou les pâles en composites (plastique et fibre de verre), est complexe et nécessite des filières dédiées.

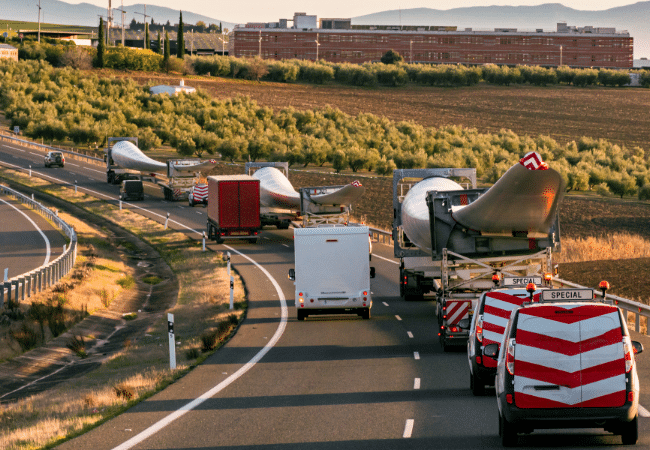

Lors du démantèlement, une éolienne est découpée en grandes parties (mât, nacelle et pâles) qui seront transportées en centres de traitement.

Dans cette situation, le recyclage des éoliennes dépend surtout d’une collecte intelligente et de l’efficacité d’acheminement des matériaux démantelés et recyclables potentiellement en 90% du poids d’une éolienne.

Le recyclage des éoliennes traite des métaux utilisés dans la structure et dans les infrastructures électriques. Cela vaut notamment pour l’acier et le reste de la ferraille, ainsi que pour le cuivre.

La récupération énergivore du béton des fondations permet son broyage et sa réutilisation dans la fabrication de béton neuf. Les installations de raccordement peuvent aussi être réutilisables.

Mais les 10% de matériaux restants sont les plus difficile à traiter lors du recyclage des éoliennes. On y compte par exemple des huiles, mais aussi des métaux difficilement recyclables comme les terres rares ou encore les pâles composites.

Le traitement des terres rares est très polluant. La dernière usine française de raffinage a fermé en 1994 pour cause de pollution. En 2022, la Chine extrait 58% des terres rares et en raffine 89%, elle gère en contrepartie la pollution issue de ses usines (9).

Le European Raw Material Act, publié en mars 2023, a inclut les terres rares parmi les matériaux dont les capacités européennes de recyclage doivent être augmentées.

Les pâles sont un sujet particulier. Elles représentent 5 à 10% du poids d’une éolienne et sont actuellement le défi le plus difficile pour le recyclage des éoliennes. Les matériaux composites dont elles sont faites sont difficilement recyclables, car il est alors nécessaire d’en séparer les éléments. Dans le monde d’ici 2050, on pourrait accumuler 43 millions de tonnes de pâles d’éoliennes, dont 11 millions en Europe. (10)

En 2021, seul 35% du poids des pâles était considéré recyclable (11). Plusieurs pistes de recherche existent : recyclage chimique, fluides supercritiques, matériaux alternatifs… mais sont encore au stade de la recherche. La réutilisation des pâles est aussi une option, par exemple en mobilier urbain.

La valorisation énergétique en cimenterie est la fin de vie la plus rentable économiquement à l’heure actuelle, mais elle aboutit à une perte définitive des matériaux brûlés. En France, la loi anti-gaspillage interdit la mise en décharge des pâles.

Conclusion

L’énergie éolienne occupe déjà une place importante dans le mix électrique français. On projette de multiplier quasiment par quatre la production électrique des éoliennes en France d’ici 2035, ce qui correspond à environ 20 000 éoliennes, terrestres et en mer confondues.

Les besoins en matériaux des énergies renouvelables grandiront en même temps que les filières. Cela sera accompagné d’une augmentation de la consommation en métaux liée à une électrification toujours croissante. Par rapport à 2018 pour les éoliennes européennes, le besoin en matériaux serait multiplié par 5 en 2030 et par 12 en 2050 (12).

Chaque année, environ 300 éoliennes seront à démanteler, recycler et remplacer.

Les capacités de recyclage des éoliennes en France permettent de traiter la majeure partie des matériaux, soit 90% de leur poids.

Toute éolienne démantelée est concernée par le recyclage.

Mais, le nombre des éoliennes recyclées et la performance du recyclage dépend de l’efficacité du démantèlement, de la collecte et de l’acheminement vers les filières compétentes.

Pour une mineure mais importante portion de 10 % du poids des éoliennes, des composants, notamment les métaux rares et les pâles, les capacités actuelles de recyclage des éoliennes ne sont pas satisfaisantes. Cela implique de développer des filières spécialisées, pour éviter au maximum les pertes de matières.

Sources

L’accès aux sources est disponible pour nos clients, sur simple demande.

Auteurs

Pierre et Adrianne